YOMU to KAKU マガジンvol.06 2025年6月17日

「思いどおりの色を作ってみよう!」

「絵具で自分の思った通りの色を作れるようになりたい」

そう思ったことは、ありませんか?

こんにちは!画家のTAKUYA YONEZAWAです。今回のYOMUtoKAKUマガジンでは、思い通りの色をつくるための方法について解説していきます。

「思った通りの色にならない!」と感じた経験は、絵を描いたことのある方ならきっと誰しも感じたことがあると思います。思った通りの色にならないと、もどかしいですよね。。

でも、大丈夫!

この記事では、自分が長年絵具を扱う中で学んだ「色の作り方」のポイントを、なるべくわかりやすくご紹介しました。

お読みいただいた方に、何かひとつでも役立つヒントがあればと思って書いたので、ぜひ最後まで楽しみながら読み進めていただけたら嬉しいです✨

それでは混色の世界へ、行ってみましょうー!

①色作りの基本

三原色を理解しよう

はじめに、色を作るときの基本をおさらいしておきましょう!色づくりの基本は、三原色(シアン・マゼンタ・イエロー)の掛け合わせです。図で表すと、このような感じになります。

これは「色相環」といって、赤黄青の組み合わせが一目でわかる図になっています。

中学校で習って「懐かしい!と感じる方もいるかもしれませんね!

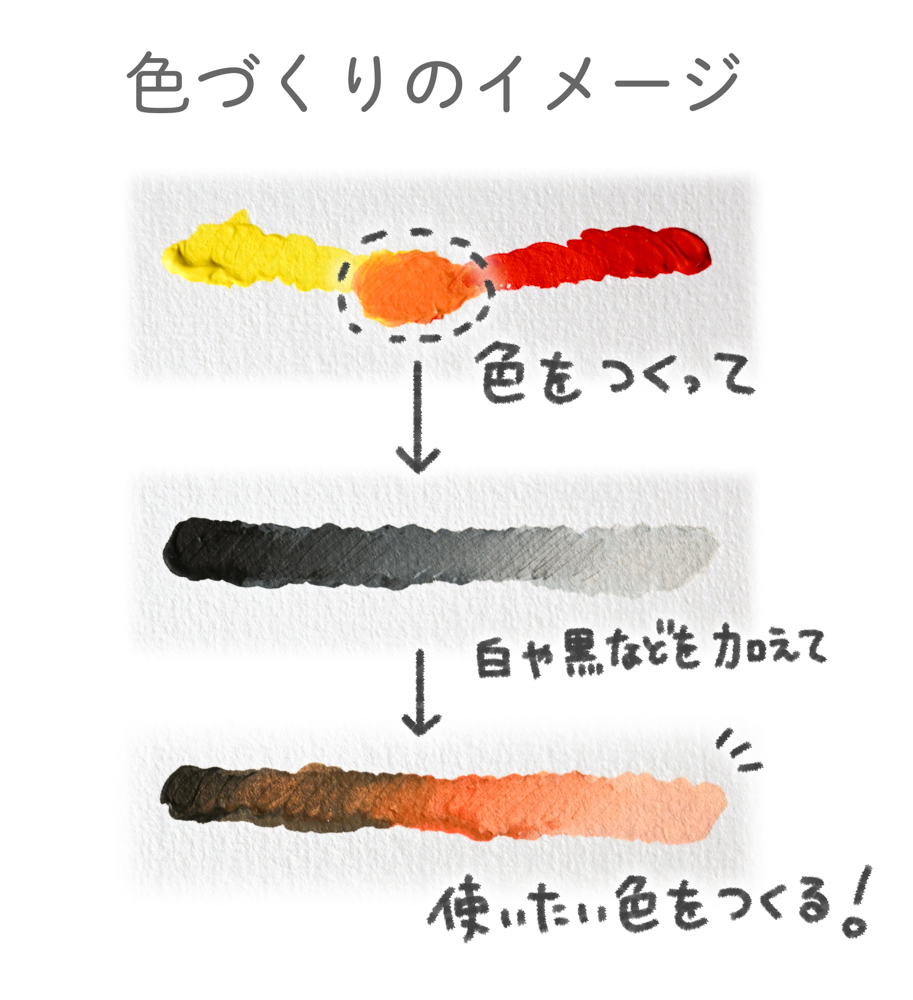

そして、目的の色を作るためには

このように

①色を混ぜてベースカラーを作る

②そこに黒や白などを加えて鮮やかさと明暗を調整

③目的の色の完成!

と考えるとシンプルでわかりやすいと思います。

絵画は三原色だけじゃない!

でも、三原色だけで全てを語れないのが、アナログ絵具の面白さでもあるのです!

どういうことかというと、赤・青・黄それぞれに、「種類」があるのです。

例えば、「青」と言っても、僕のアトリエにあるものだけでこれだけの種類があります。

青にもたくさんの種類があるんですね。

そして、青だけではなくそのほかの色も同様に、その系統の色ごとに何十種類ものカラーバリエーションが販売されています。

(▲画材屋さんの絵具コーナーって、ワクワクしますよね!)

いろんな色を楽しもう!

そのため

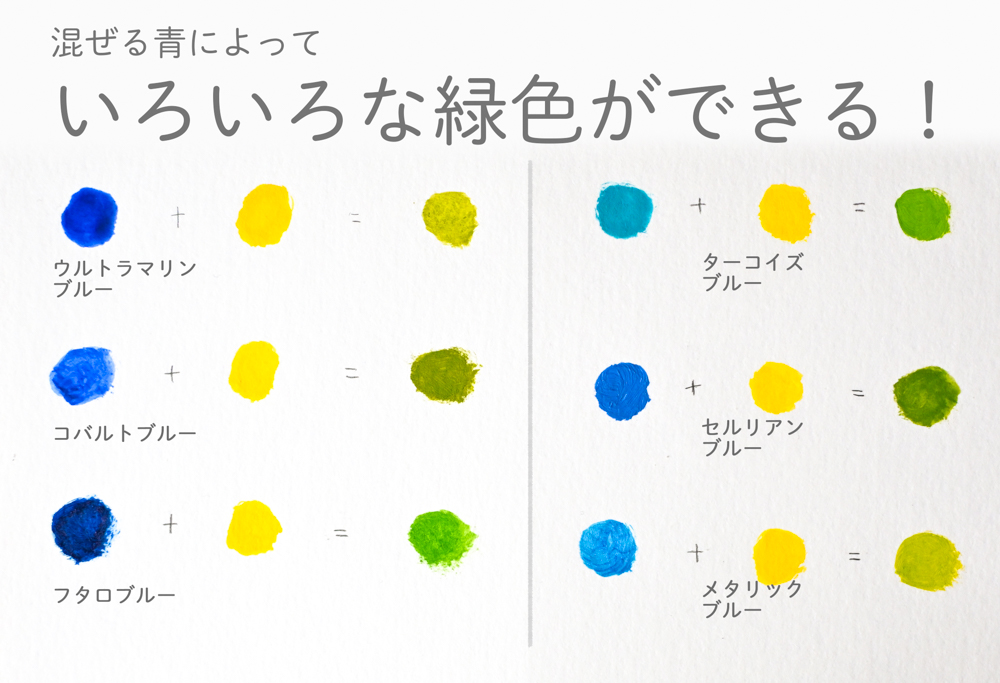

「 青➕黄色=緑 」

この足し算一つとっても、いろんな色に変化します!

例えば、先ほど紹介した青色に黄色を混ぜてみると、、?

こんなに色の違いが出るんです!

楽しいですね!この色の違いがあるから、色は無限大に存在するし、だからこそ絵画は奥が深いのです。

そして同時に、この特性があるから、「思った色が作れない!」も発生しやすくなります。

色づくりは、楽しいけど、難しい。

ここからは、そんな色づくりを少しでも楽しく、思い通りに行うために、自分が意識しているポイントを紹介していきます。

使えそうな方法があれば、ぜひ読みながら試してみてくださいね!

②混色のコツとは?

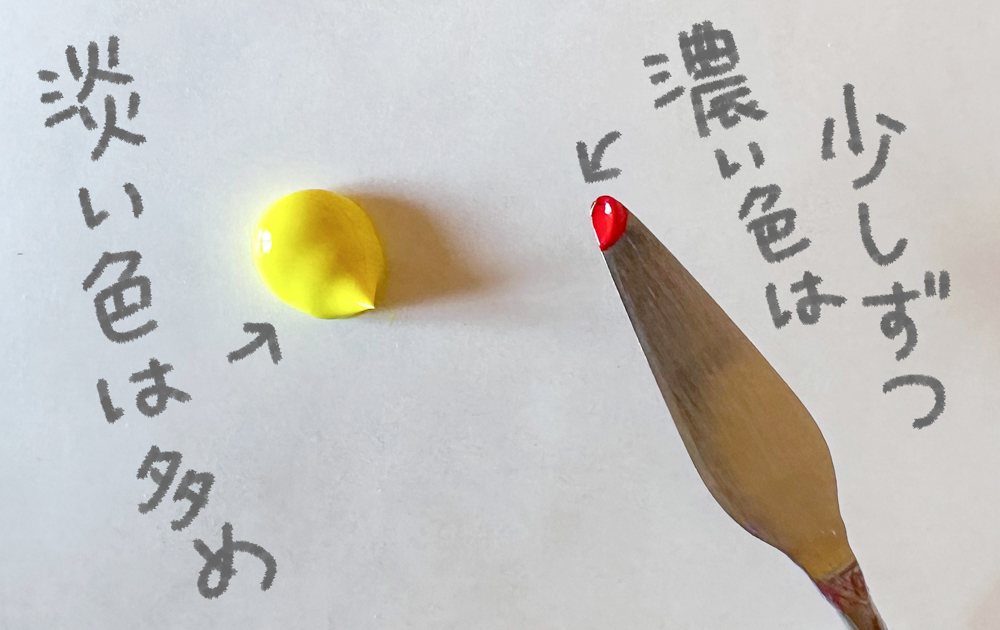

淡い色に濃い色を少しずつ

色を混ぜるときの基本ルールは、「淡い色に、濃い色を少しずつ加えること」。

混ぜたい色の中で淡い色をベースにして、そしてそこにちょっとずつ色を混ぜていくのです。

たとえば、このオレンジを作りたい!と思ったら

これくらいの比率で絵具を混ぜます。

ポイントは「こんなに少量でいいの?」と思うくらい少量ずつ混ぜること。

大胆に混ぜてしまうと、かなりの確率で目的じゃない色が大量にできてしまいます。ぼくもそんな失敗を数えきれないほどしてきました 笑

「こんなに少量でいいの?」この感覚が大切です。

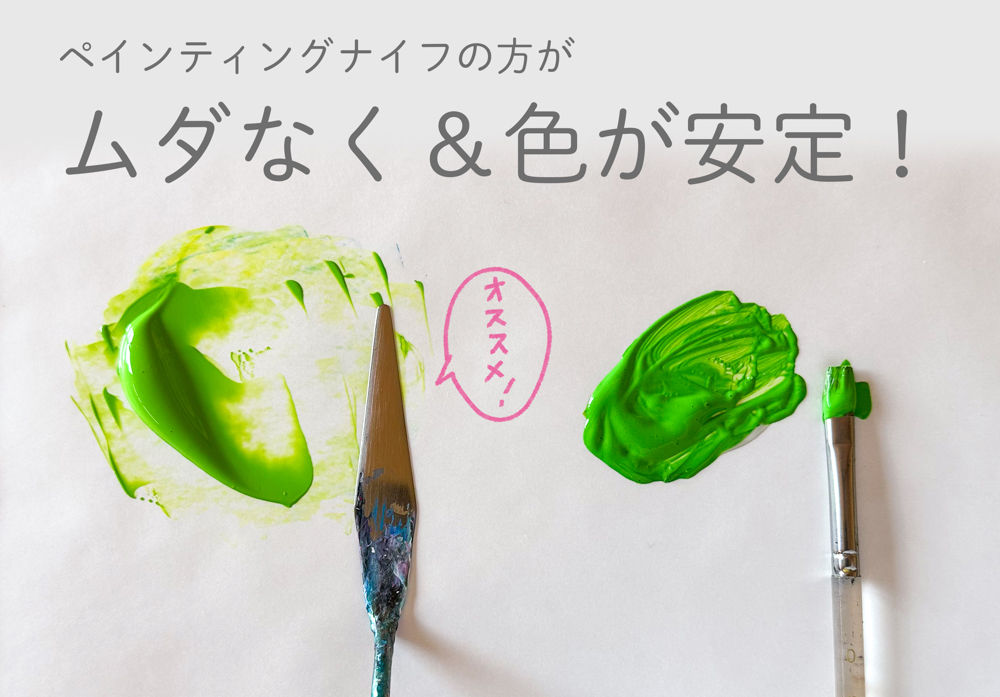

ペインティングナイフを使おう!

広い面積を塗る時など、多めに色をつくりたいときは、ペインティングナイフを使うと便利です。筆よりも絵具が綺麗に混ざるし、慣れるとたくさんの色が素早く作れるようになります。また、筆で絵具を混ぜると痛みやすくなる場合もあるので、筆の劣化を防ぐ意味でもペインティングナイフで混色するのがおすすめです。

ちなみにぼくは、混色するとき、モチーフに合わせて、明るい色・中間の色・暗い色をパレット上に作ってから絵を描くことが多いです。

このように3段階作っておくと

色使いに迷うことが減って、立体感などを表現しやすくなりますよ✨

グラデーションも滑らかに仕上がるので、おすすめです!

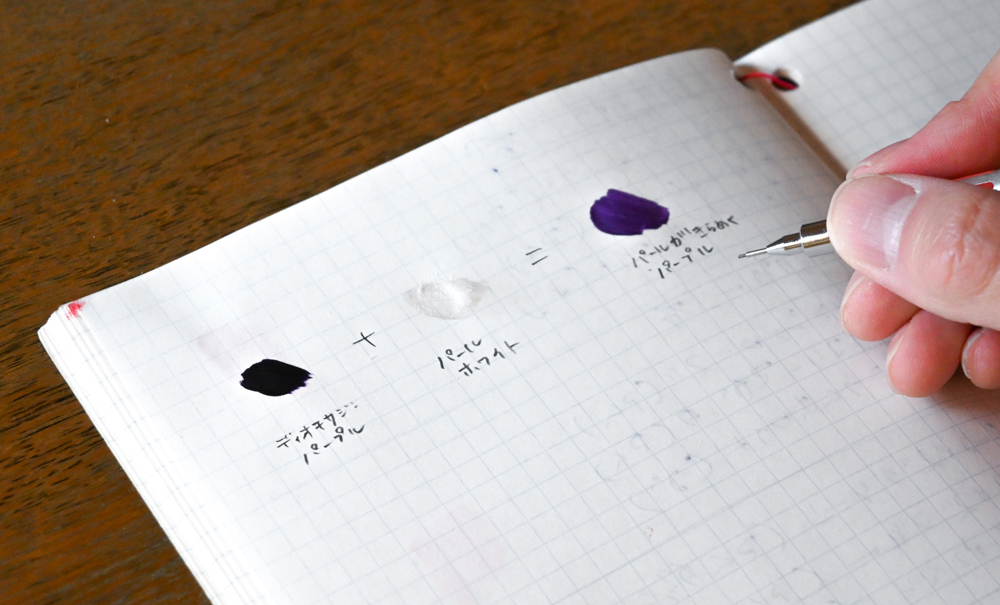

金や銀も混色に活用できる!

ぼくはパールカラーを混色にも使います。特に金色は「淡い黄土色」、銀色は「淡いグレー」としてよく使っています。パールカラーは、あまり影響力の強くない色なので、「あと少し黄色っぽく」、や「もう少しくすませたい!」といった微妙な調子を表現できて便利です🎨そして、ちょっとだけキラキラして高級感を感じられるのも気に入っています✨

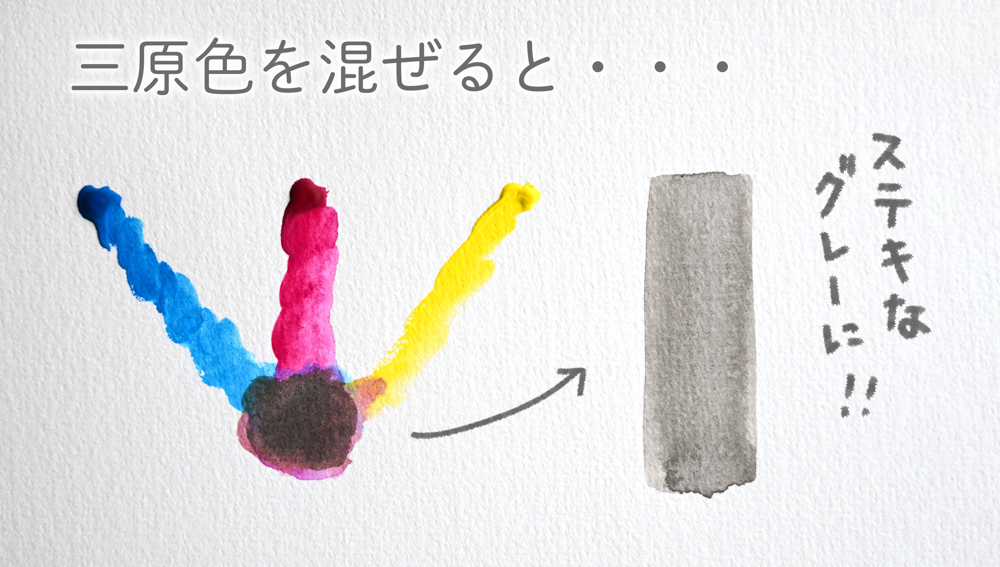

自作のグレーは、めちゃめちゃ使える!

グレーは中間色の表現に便利な色です。市販の色もありますが、三原色を混ぜることで混色でつくることもできます。混色すると、純粋な無彩色ではなく、ほんのり色味を感じる“ニュアンスグレー”になり、万能の中間色として活用できます。作りやすく、使いやすいのでおすすめです!

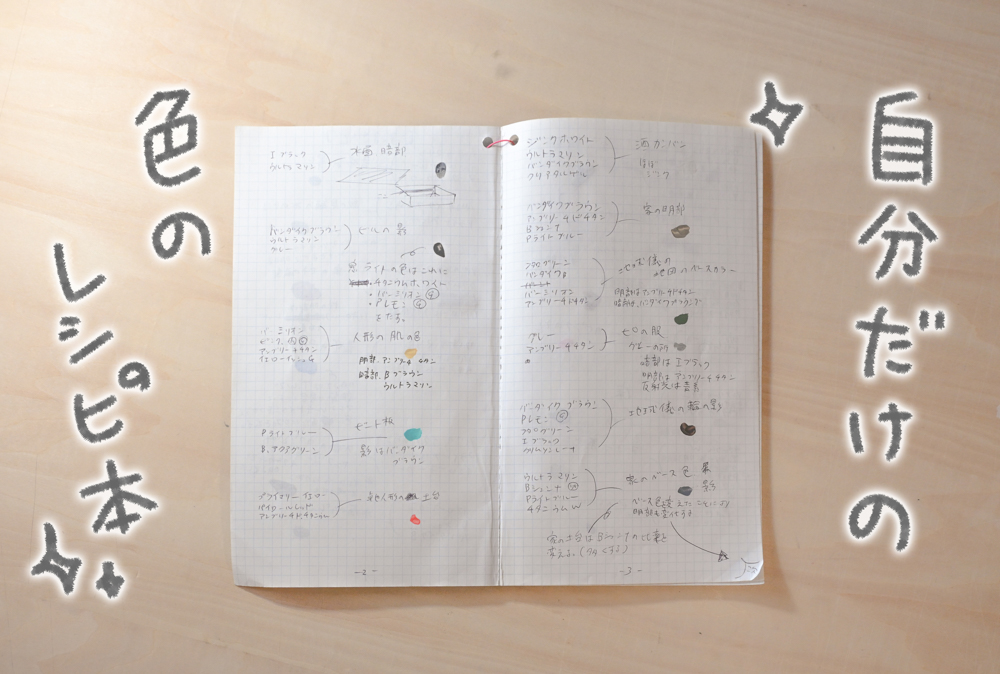

③混色のレシピ作成のススメ

このように、色彩の組み合わせは無限大!だからこそ、初めのうちは何をどう混ぜると目的の色になるのかがわからなくなりがちです。「あの色どうやって作ったっけ!?」といろいろな色を混ぜて、どんどん色がくすんでいった経験がある方も多いかもしれません。

だからこそ、僕がお勧めするのが「混色のレシピ本」を作ること。

簡単に言えば、混色でつくった色を記録しておくのです。

これがあれば、前に作ったお気に入りの色彩も、再現することができるようになります。

そうして、レシピを見返しながら何度も色を作ることによって、自分の記憶になって、何も見なくても作れる色が増えていきます。

④TAKUYA YONEZAWAお勧めの混色レシピ

最後に、ここまでお読みいただいた皆さんに、自分が制作の中で見つけた、お気に入りの混色レシピをいくつか紹介します🎨✨

各メーカーごとに同様の色名や似た色彩の絵具が販売されていますので、メーカーはあえて指定していません。ご自分の持っている絵具やお気に入りのメーカーで試してみてください😊

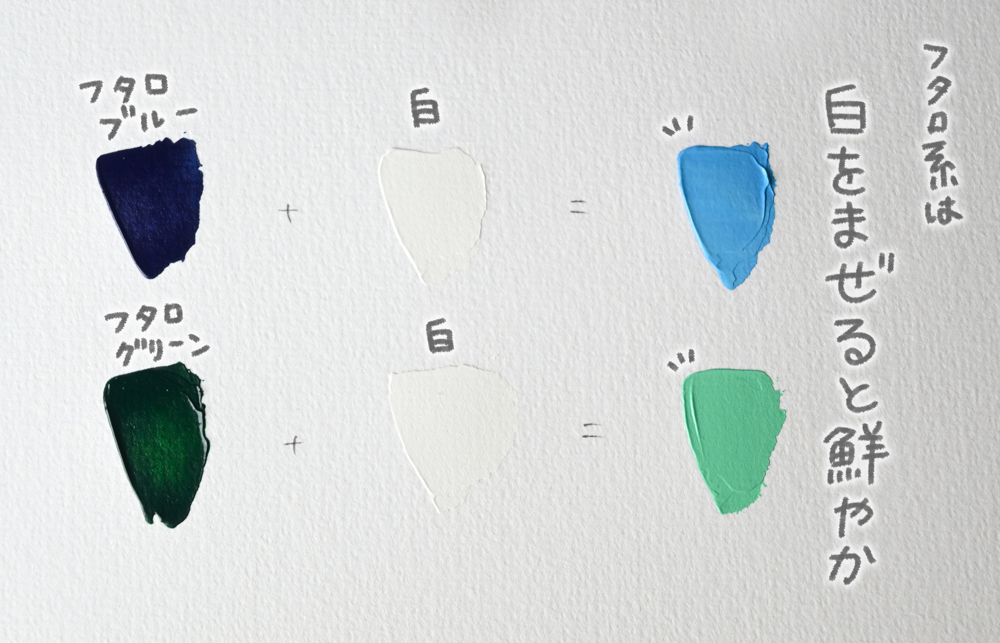

フタロブルー・グリーン+ 白

フタロ系の絵具は、一見すると暗くて使いにくそうですが、白を混ぜると、鮮やかな色彩に変化します!澄んだ青色、優しい緑に変化するのでおすすめです!

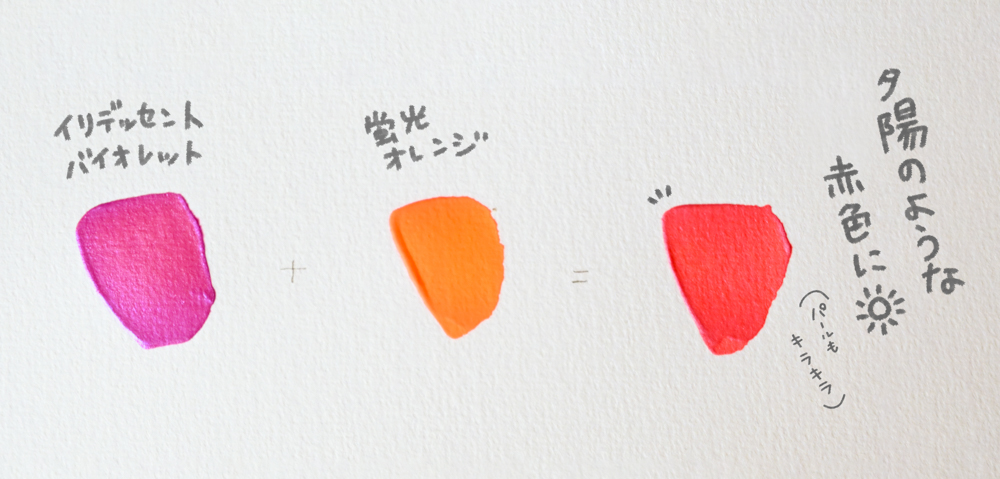

パール系マゼンタ+蛍光オレンジ

パール系のマゼンタと、蛍光オレンジを混ぜると、眩しい夕陽のような赤色になります。

以前「夕日のような色彩で宝石を描いて欲しい」と下記の作品をご依頼をいただいた時に見つけた色彩です✨

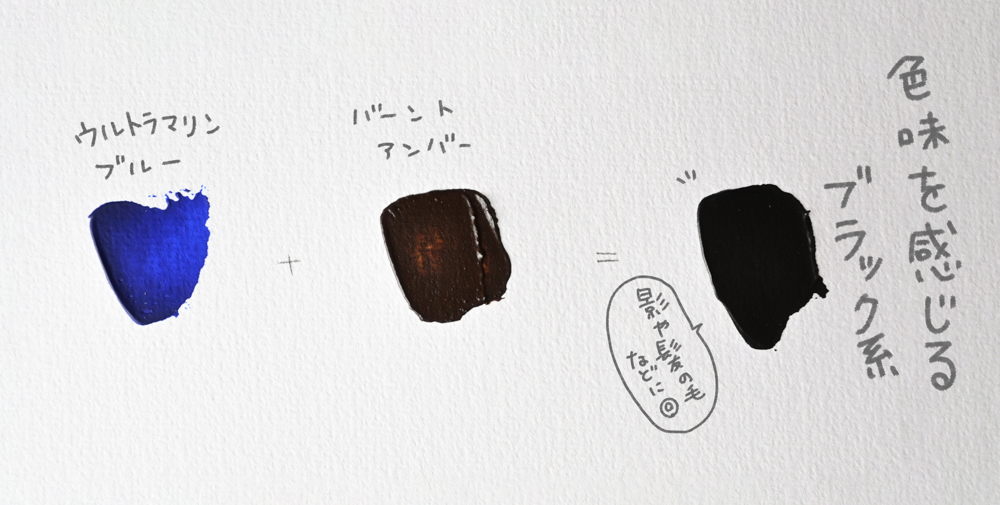

ウルトラマリン+バーントアンバー

ウルトラマリンブルーにバーントアンバーを加えることで、色味を感じる黒系を作ることができます。かなり黒いですが、チューブから出した黒よりも無機質な感じがしないので、影の色や、髪の毛などに使うと自然な仕上がりになることが多いので、おすすめです!

このように、絵具を扱っていると、きっとお気に入りの色彩に出会えるはずです。

みなさんも、ぜひ自分だけのお気に入りの色が作れた時は、記録しておきましょう。

自分の色作りの引き出しが、どんどん増えていきますよ✨

思った通りの色を作れると、楽しい!

いかがでしたか?

今回のYOMUtoKAKUマガジンは「色づくり」についてお届けしました。

「色」は絵画において、非常に大切な要素の一つです。自分の思った通りの色彩を作ることができるようになると、表現の幅がぐっと広がります。

何より、絵を描くのがすごく楽しくなるはずです✨

今回ご紹介した方法や考え方が、少しでも皆さんの絵画制作のお役に立って、「描いてみたい!」に繋がったら嬉しいです。

いろいろな色を混ぜて、試して、ぜひ自分だけの混色のレシピを探してみてください🎨

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

それでは、素敵な制作ライフを!

画家

TAKUYA YONEZAWA

◆プロフィール

TAKUYA YONEZAWA

北海道在住。毎年50作品以上の絵画作品を制作し、美術館や国内外のギャラリーなどで発表している。SNSでの発信に力を入れ、作品や制作過程、創作のヒントなどを発信。Xは@takuyanokaiga。

◆使っている主な画材

・アクリル絵具 アムステルダム レギュラータイプ ロイヤルターレンス

・アクリル絵具 アムステルダム パールシリーズ ロイヤルターレンス

・ペインティングナイフ リキテックス バニーコルアート

・ペンディングナイフ ロイヤルターレンス