YOMU to KAKU マガジンvol.07 2025年9月2日

知ると表現が広がる!「白」の種類と使い方

そんな白には種類があって、役割も表情も違うことをご存じですか?

そして、これらを使い分けることで描ける世界はぐっと広がるのです!

こんにちは!画家のTAKUYA YONEZAWAです。

白は「明るくしたい!」と思ったときに頼れる色ですが、実はそれだけじゃありません。

立体感、空気感、奥行きなど、様々な表現を描くためにも欠かせない存在なのです。

今回のYOMUtoKAKUマガジンでは、そんな「白」の種類と使い方をご紹介します。

(注:今回ご紹介するのは、アクリル絵具の白になります。)

よく使う定番から、個性的なものまで、図解たっぷりでお届けするので、ぜひ、実際に描くところを想像しながら、読んでみてください!

それでは、実は奥深い「白」の世界を覗いてみましょうー!

【白にはたくさん種類がある!】

アクリル絵具には白の種類がいくつもあります。

例えばこの絵具たちはすべて白なのですが、それぞれ色合いや隠ぺい力に違いがあるんです。これをチューブに書いてある名前だけで判断するには、知識と経験が必要ですよね。。。

ぼくが絵を始めた手の頃は、どの白がいいのか、めちゃめちゃ迷った記憶があります。

なので、そんなたくさんある白の中で、特に使用頻度が高く、覚えておきたい2種類をご紹介します。

「まずはこれ!」と自信をもって言える2つの白色が↓

覚えておきたい2つの白

それが「チタニウムホワイト」と「ジンクホワイト」です。

見た目にはほぼ一緒に見えるこの2つの白は、大きな違いがあります。詳しく解説していきます。

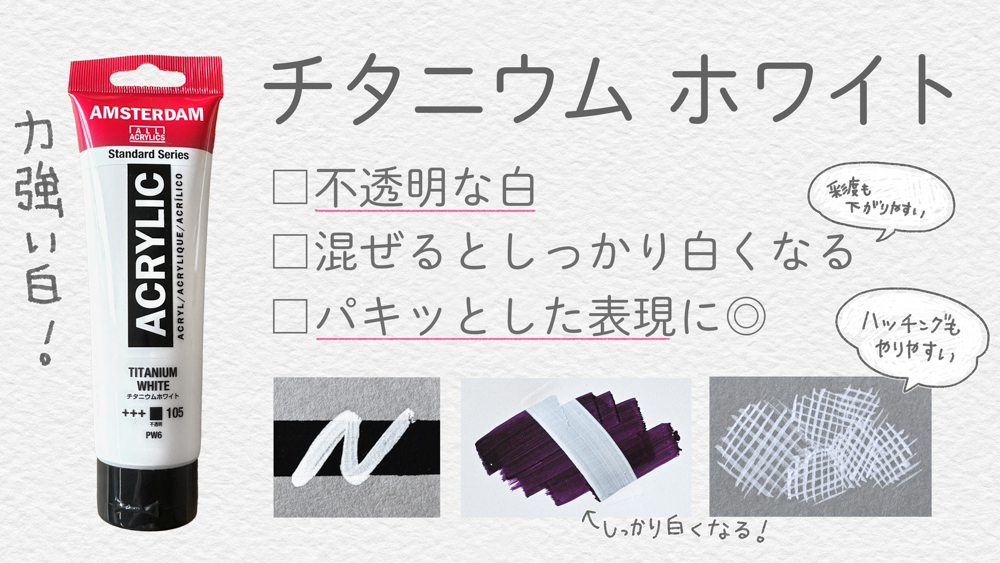

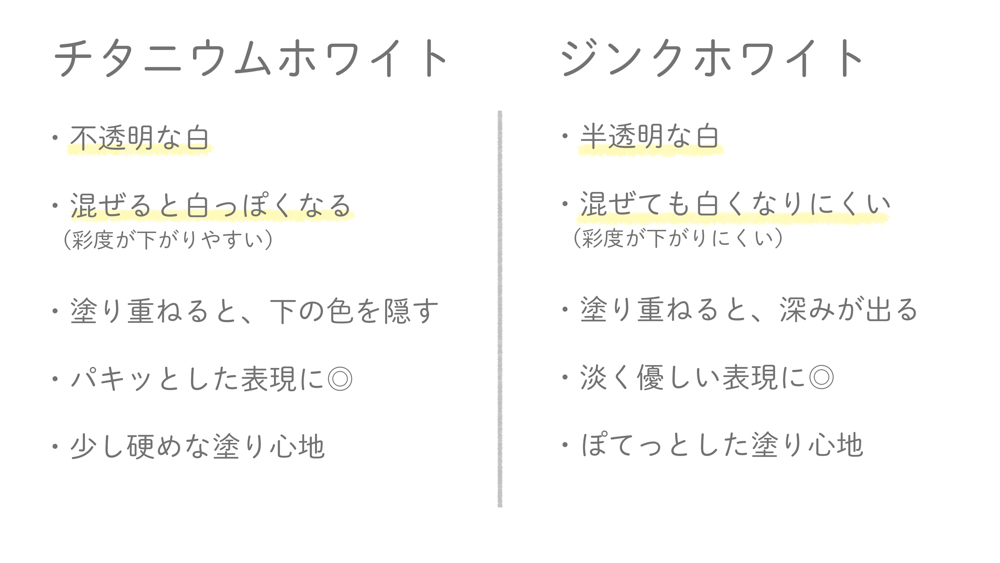

チタニウムホワイト

チタニウムホワイトは、不透明度が高く、絵の中でしっかりと主張する力強い白です。

上から塗ると、下の色を覆い隠してくれるので、はっきりとした表情を作るのが得意。混色すると、彩度(鮮やかさ)が下がりやすい特徴もあり、たくさん混ぜすぎると、極端に白っぽくなるので、少しずつ混ぜるのがおすすめです。パステルカラーを作るのにも向いている白色です。

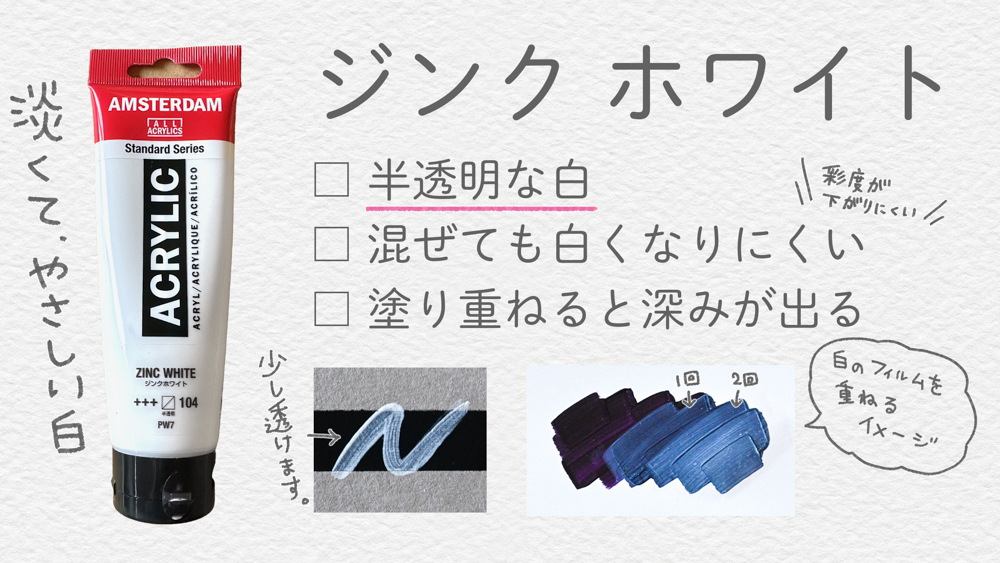

ジンクホワイト

ジンクホワイトは柔らかく繊細な表現に適した半透明な白です。混色に使ったときに彩度が下がりにくく、自然な明るさを加えることができるのが魅力です。ただし、半透明なので、下の色が透けやすく、パキッとした表現には不向きな絵具でもあります。何度も重ねることで、明るさを保ちつつ深みを出していきたいときにおすすめです。

2つを比較するとこのようなイメージになります。

はっきりとした表情のチタニウムホワイト、淡く優しいジンクホワイト。基本的に、この2色をうまく使い分ければ、ほとんどのモチーフを描くことができると思います。

どちらがおすすめ?

絵具と混ぜた時に、しっかり白っぽくなるのはチタニウムホワイトなので、最初に揃えるならチタニウムホワイトがおすすめです。(絵具セットに入っている白はチタニウムホワイトが多い印象です。)

では、ジンクホワイトは出番が少ないのかというと、そんなことはありません。ジンクホワイトの隠ぺい力の弱さ、これは欠点ではなく個性です。

「この部分を少しだけ明るくしたい」「淡い色を何度も重ねて深みを出したい」、そんな繊細な調整にぴったりの絵具です。

「白くなりにくい」という特性を、ぜひプラスの魅力として捉えてみてください。

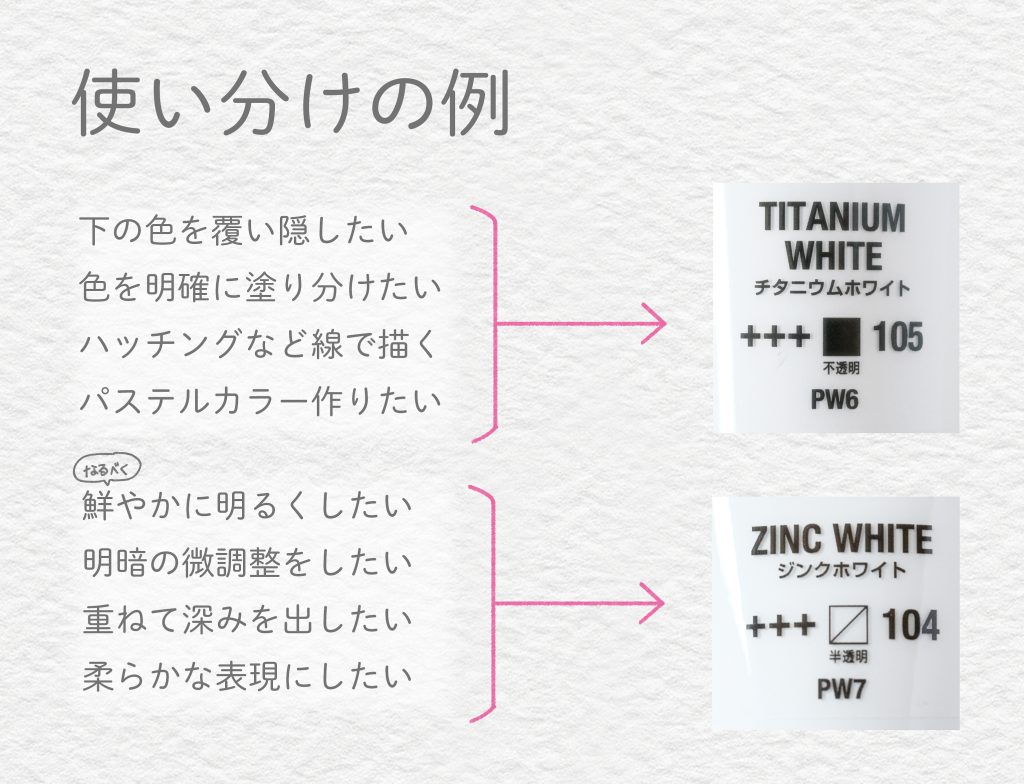

ちなみに2色について、僕は、下図のように意識して使い分けています。

もちろん、好みや、個人差があると思いますが、参考になったら嬉しいです。

【コラム1】絵具の宝石に使っている白は?

自分が、近年よく描いている「絵具の宝石」シリーズを描くときは、混色の時にほぼ全てジンクホワイトを使用しています。

(PIGMENT JEWELRY – 絵具の宝石 -)

ぽてっとした質感、少し透け感があって彩度が落ちにくく、パールと混ぜても淡くきらめくところが、宝石とマッチしているように感じているためです。

使い方は人それぞれですし、モチーフとの相性もあります。実際に使ってみて、「この場合はこっちの白がいいな」と、試行錯誤しながら使うと楽しいと思います!

そのほかの白色たち

ここからは、先に紹介した2色以外の「白」について紹介します。それぞれ、得意な表現が明確な絵具たちなので、ぜひ特徴を覚えて、使ってみてください!

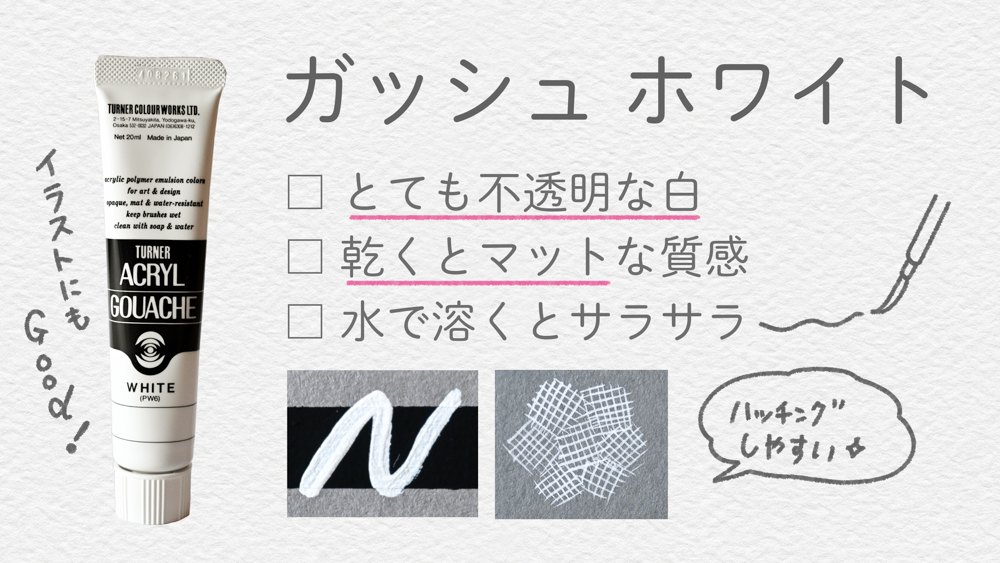

ガッシュのホワイト

アクリルガッシュの白は、とにかく隠ぺい力が強く、つや消し仕上げになるのが特徴です。水で溶いたらサラサラになって、でも白さはあまり変わらない、とっても使いやすい白色です。細い線や、ハッチングなどの表現も得意で、デザインやイラストにもよく使われます。

スーパーオペークホワイト(ホルベインガッシュ)

ガッシュの白の中でも特に不透明な白色。下の色を覆い隠したいときなどに重宝します。ハイライトとして使っても◎

ちなみに・・・「隠ぺい力」とは?隠ぺい力は、下地の色をどれだけ覆い隠せるかを示す力です。 隠ぺい力が強い … 不透明で、下地をしっかり隠せます。 隠ぺい力が弱い … 半透明で、下地の色を生かしつつ塗り重ねて、深みを出せます。 隠ぺい力は、不透明色の方が強く、透明色は弱いです。また、不透明色の場合でも、水やメディウムを加えることで調整することが可能です。用途に応じて使い分けてみましょう! |

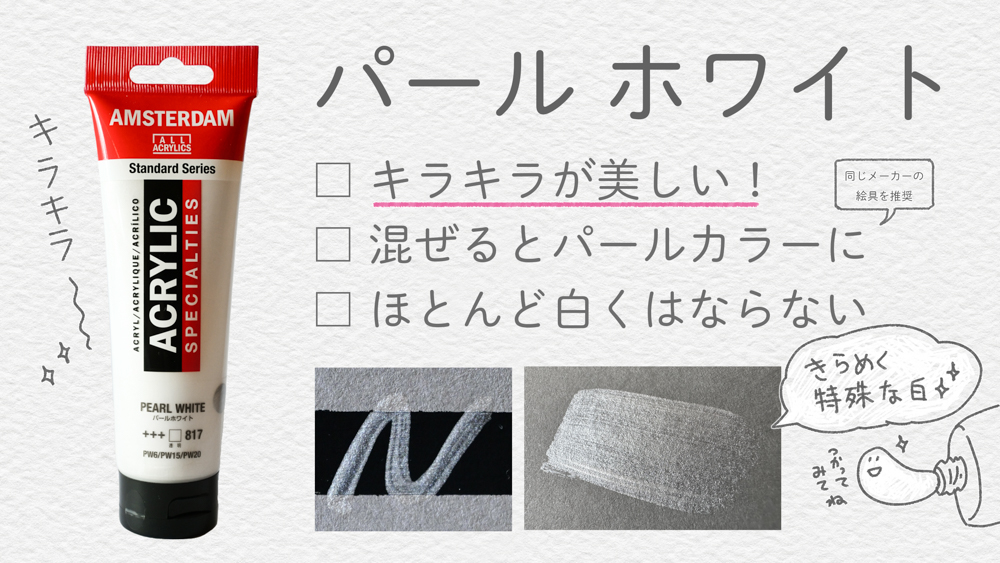

パールホワイト

ホワイトという表記がありますが、隠ぺい力がほとんどない絵具。でも、混ぜることでその色彩にきらめきや輝きを与えることができる特殊な白です。

不透明な絵具に混ぜても効果が薄いので、透明色に混ぜて使ってみましょう!

オリジナルのキラキラ絵具ができますよ✨

パールカラーについては、こちらの記事で詳しく解説しているので、ご興味があれば読んでみてくださいね🎨(https://do-art.jp/yomukaku05/)

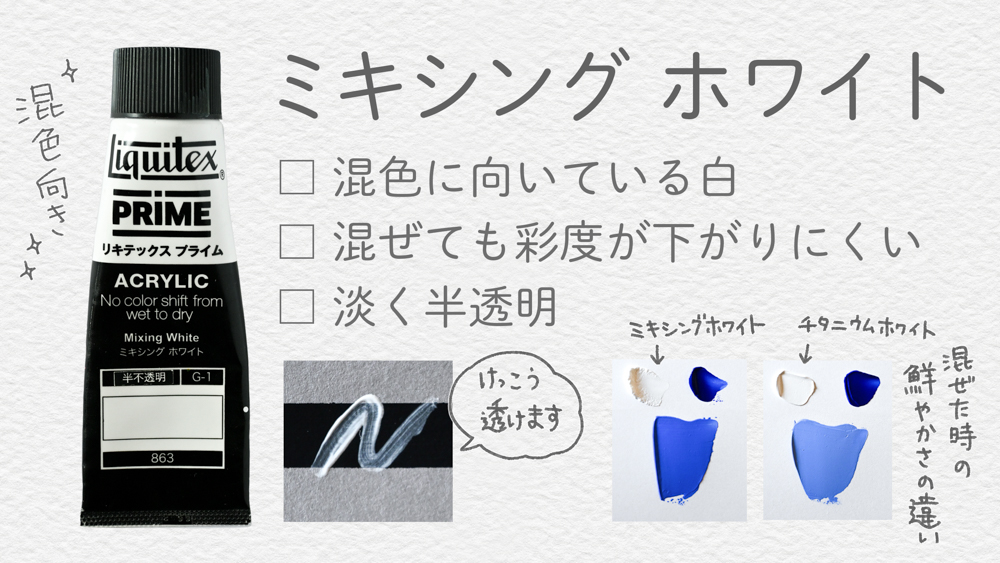

ミキシングホワイト(リキテックスプライム)

ミキシングホワイトは色を混ぜることを目的として作られたホワイトです。半透明な白で、混色時に鮮やかさをあまり落とさずに色を作るのに向いています。

図のように、チタニウムホワイトと比較すると、鮮やかさを保ちつつ色を明るくできることがわかります。

ぼくは、明るく、でも鮮やかさを落としたくない時に、ミキシングホワイト(もしくはジンクホワイト)を使って混色をすることが多いです。

⚠️知っておこう!⚠️すべてのアクリル絵具に共通することですが、他社の絵具を混色することはメーカー的には推奨していません。そのため、混色の時は、基本的には同じメーカーのものを混ぜて色を作るのが安全です。(ヒビやシワ、剥離などの原因になる可能性があるためです。) ただ、絵を描いていると色々なメーカーの絵具を混色したい場面は必ずと言っていいほど出てきます。併用する場合は、少量で試し塗りを行い、時間が経過しても問題がないかを確認してから使うことをお勧めします。大切な作品を守ることにつながりますよ! |

【コラム2】透明色について

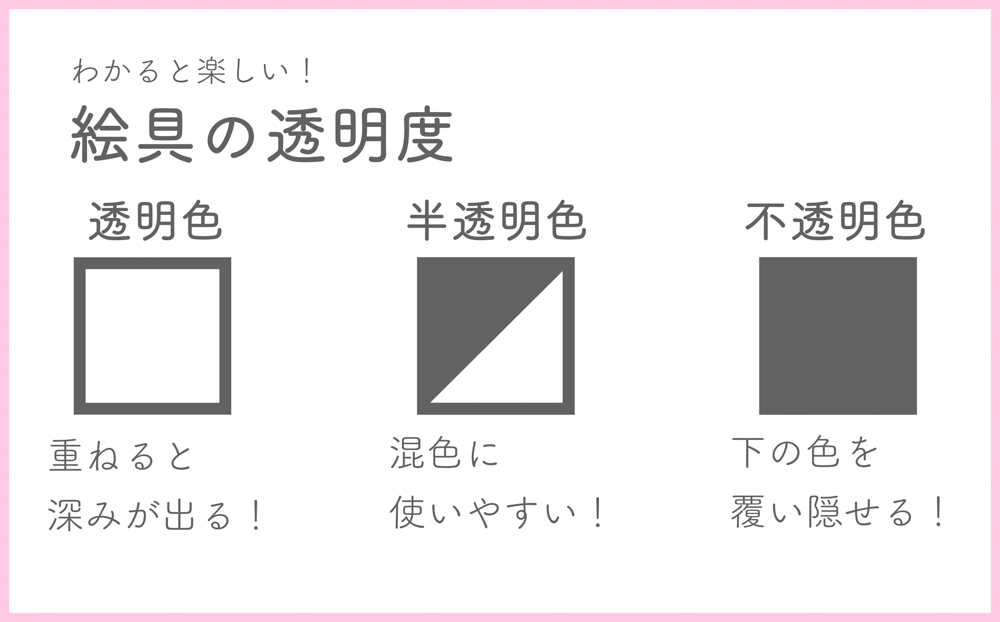

少し専門的な話になりますが、絵具には「透明度」というものがあります。これは、絵具の透明感(塗ったときに下にある色や線がどのくらい見えるか)を表す表記です。

表記はメーカーごとに異なりますが、絵具チューブのどこかに記載があるので、画材屋さんで絵具を見るときに注目してみてください。これを知っておくと、実際に使った時に「思ってた色じゃなかった!」と感じることが減ると思います。

白の活用法、いろいろ!

今までは、さまざまな「白色」についての解説してきましたが、ここからは自分が実際に使っている混色だけではない白の使い方も2つほどご紹介します。

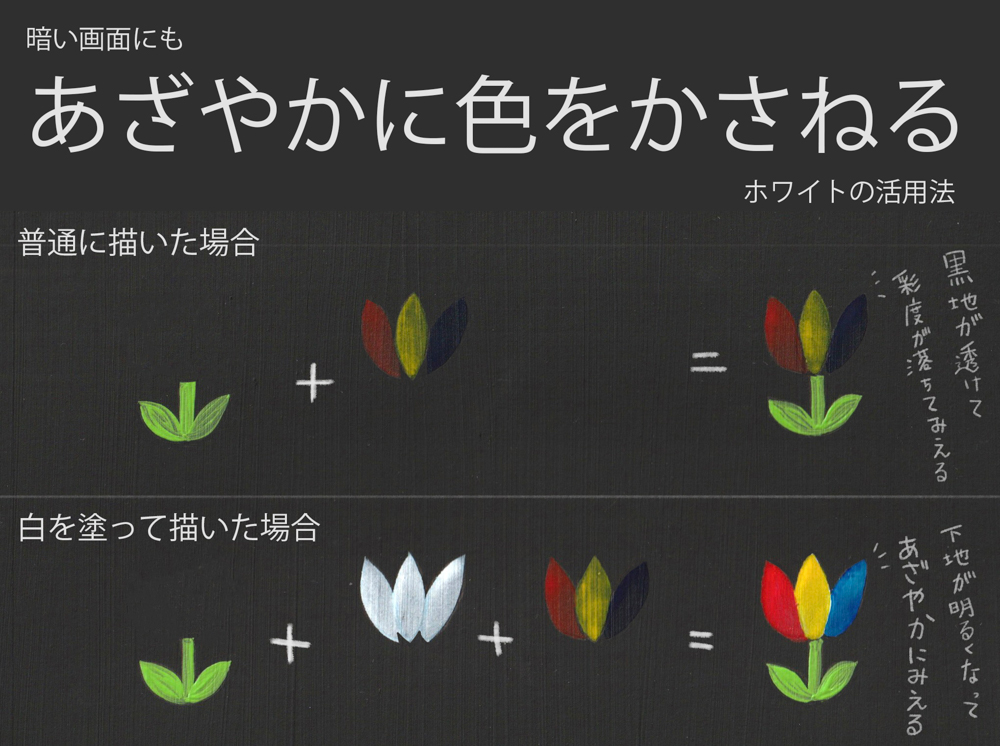

①色を明るく発色させるために使う

白は、目的の色の前に塗っておくことで、発色をよくする効果もあります。

このように、下地を明るくしてあげることで、目的の色が鮮やかに表現できます。

この場合は隠ぺい力の高いガッシュの白やチタニウムホワイトを使うと効果が高いです。

仕組みは単純ですが、かなり効果的ですよ!

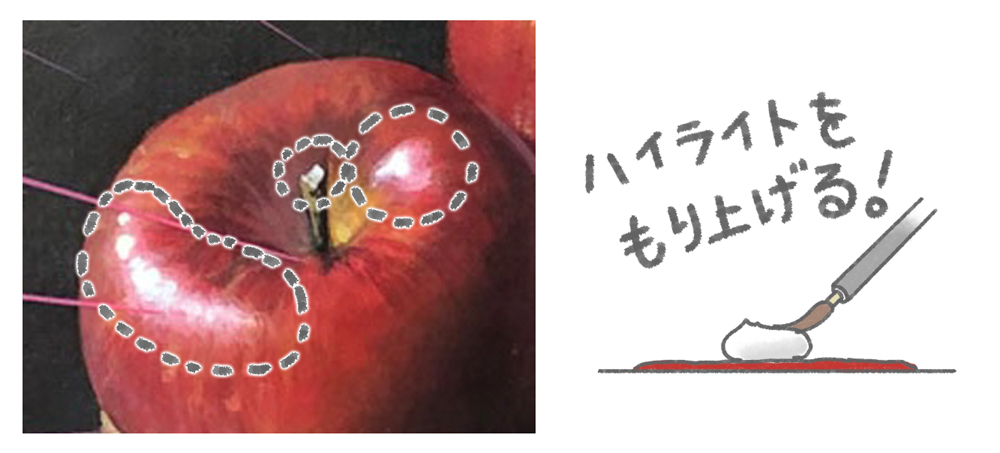

②ハイライトには白を「のせる」

ハイライトとは、モチーフをみた時にキラッとひかる一番明るい部分を指しますが、ここは白を塗る、のではなく「のせる」感覚で描いています。

ハイライトのキラッと感を出すには、不透明な白を、さらに厚く盛り上げることによって、モチーフのきらめきが一層際立ちます。

どの白でも効果はありますが、個人的には不透明なチタニウムホワイトを使うことが多いです。

使いこなすと、絵幅が広がる!!

いかがでしたか?

「白」と言っても、種類はたくさんあることを、感じていただけたでしょうか。

よく使う色だからこそ、使い分けることで、描ける作品の幅がきっと広がります。

ぼく自身、最初はチタニウムホワイトしかほぼ使っていなかったのですが、ジンクホワイトを使ってから表現の引き出しが増えたように感じています。

もしご興味があれば、ぜひ実際にチタニウムホワイトとジンクホワイトを揃えて、違いを確かめるところからはじめてみてください。2色の違いにきっと驚くと思います!

お読みいただき、「新しい白を使ってみたい!絵を描きたい!」と感じていただけたら、とても嬉しいです✨

今回も、お読みいただき、ありがとうございました🎨

素敵な、制作ライフを!

画家

TAKUYA YONEZAWA

※注:今回の記事でご紹介した「白」は、アクリル絵具を対象としています。油絵具や水彩絵具では性質が違うこともありますので、「アクリルの場合」として読んでいただければ嬉しいです。

◆プロフィール

TAKUYA YONEZAWA

北海道在住。毎年50作品以上の絵画作品を制作し、美術館や国内外のギャラリーなどで発表している。SNSでの発信に力を入れ、作品や制作過程、創作のヒントなどを発信。Xは@takuyanokaiga。

◆使っている主な画材

・アクリル絵具 アムステルダム レギュラータイプ ロイヤルターレンス

・アクリル絵具 アムステルダム パールシリーズ ロイヤルターレンス

・ペインティングナイフ リキテックス バニーコルアート

・ペンディングナイフ ロイヤルターレンス