画人画廊・on line vol.31 artist「画家・弓手研平」2025年10月27日

「すべての足元には土がある、だから土から描く」100層近い絵の具に宿る息づかい 画家・弓手研平さん

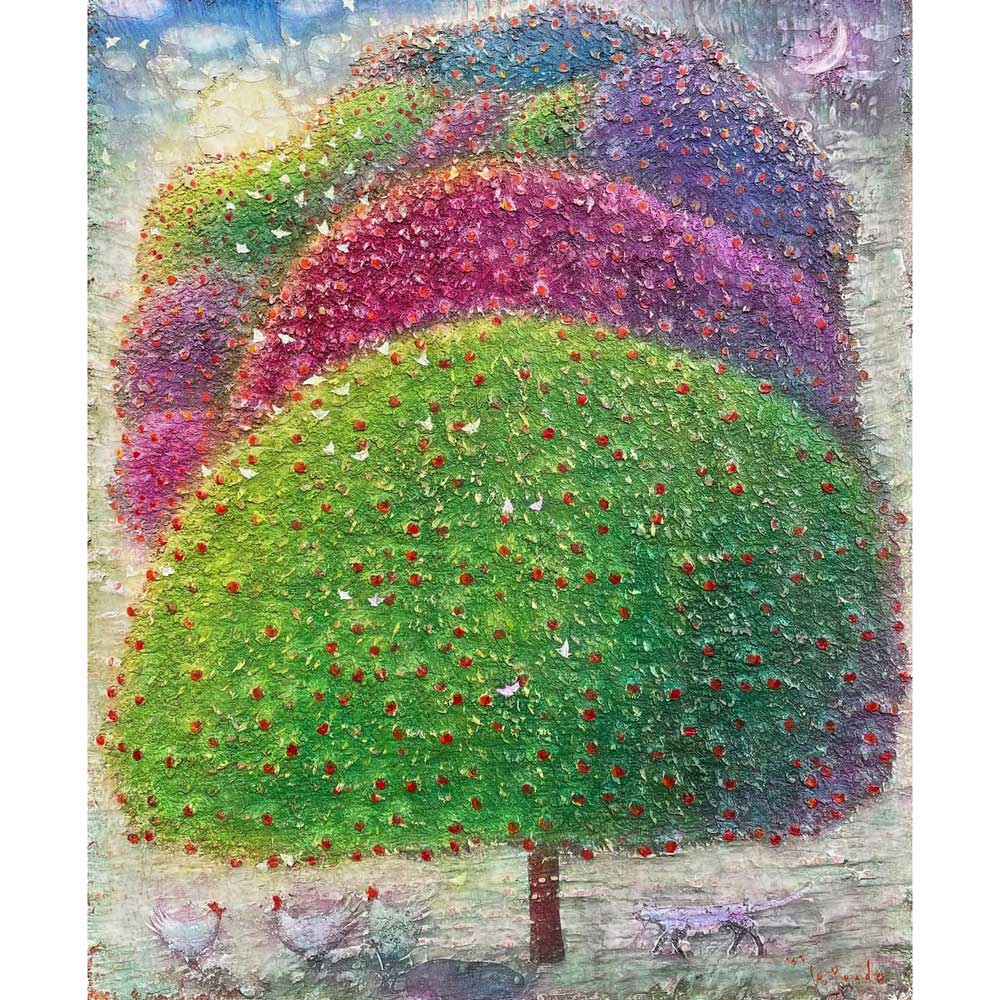

※「朝陽に染まる林檎の木」油彩・2023年 左からのぼる朝陽が、一晩を越えた林檎の木を少しずつ照らし出していく。右側の林檎はまだ眠っているかのように静かで、幻想的な雰囲気を湛えた作品です。※編集者の個人の感想です。

土から描いて下地を作り、生命の源である水を重ね描く。画家の弓手(ゆんで)研平さん(55)は、1年かけて100層近い油絵の具をキャンバスに重ねます。筆でたたき込むように色を乗せていく様子は、まるで大地を耕しているかのようです。

厚く塗られた絵の具は1週間ほどかけてじっくり乾かさなければならないため、完成までに長い月日がかかります。体が春夏秋冬を感じるのと同じくキャンパス上にも季節が息づき、折々の彩りが加えられていきます。

「春の色を置いたあとに夏の色を置き、夏の色のあとに秋の色を置く。例えば、紅葉の色で鮮やかになったとして、一瞬きれいなんだけれど、『これはまだ若すぎる』と考えて冬の色で真っ白に潰してしまうんです。そしてまた次の春の色を置く。その繰り返しです」

「そうすることによって、1年、2年と年輪が増していくような厚みが出ます。100層ぐらいになると、20~30年分の年月が1枚のキャンバスに隠れている。地層のような土台の上に木が生えたり、花が咲いたりして、圧倒的な存在感が生まれます」

キャンバスには生命の息吹が漂い、空気という見えない存在さえもそこにあるかのようです。

「すべての足元には土がある、だから私は土から描く」。そんなコンセプトは、創作活動を通じて培われてきたものでした。

施設で過ごした幼少期、母親との死別

※「日と月と五色の林檎の木」油彩・2023年

弓手さんは1970年、大阪府門真市に4人兄弟の次男として生を受けました。幼少期からよく絵を描いて遊んでいたといいます。

「飛行機の絵を描いて父親に褒められたのを覚えています。奥の翼を小さく、手前の翼を大きく描くと飛行機が飛んでいるように見えることに気づいて、それをやたらと描いていました」

しかし、弓手さんが6歳の頃、一番下の弟が生まれてすぐに母親が急性骨髄性白血病を患い、家族は離れて暮らさざるを得なくなりました。

「当時小学2年の兄と、幼稚園年長の私は児童養護施設に、幼い二人の弟は祖父母に預けられることになりました。様々な事情があり、両親も苦渋の決断だったようです」

施設に入った日のことは、半世紀経った今でも鮮明に覚えています。

「一緒に行った母はよろよろしながら施設の近くで泣き崩れ、私たちを抱きしめました。母と別れるまではいつものお出かけだと思っていたのに、母だけが帰っていく姿を見て『これはただ事ではないんだな』と感じました」

「大人になって兄と当時を振り返りましたが、兄は『これから自分たちはどうなるんだろう』と思っていたようです」

当時、施設では上下関係があり、「新入り」だった弓手さん兄弟は周りの子どもたちから暴力を受けたといいます。

「6歳でしたが命の危険を感じるほどで、『強く生きていかなければいけない』『どうすれば自分が自分でいられるのかな』と考えていました」

厳しい環境のなかでも「嫌なことを忘れられた」のが、絵を描いている時間でした。

「わら半紙に鉛筆で何かしら描いていると気持ちが楽になりました。時間があれば落書きをする、そんな感じで過ごしていましたね」

この頃の経験が、画家を夢見るきっかけになりました。

「なぜ美しいと感じるのか」自問自答した高校時代

※「日月祭田図(憲法前文三部作その三)」・・・日月祭りとは、天の神や月の神などをもてなし、最終日に月を拝んで神々と家族の平和を祈るお祭りです。そこには、これからも永遠に平和が続きますようにという思いが込められているように感じられます。※編集者個人の感想です

母親の他界後、父の再婚を機に10歳で奈良県へ移り、兄弟は再び一緒に暮らせることになりました。高校では画家の夢に向けて美術部へ入部。夢中で絵を描きました。

「休みの日は奈良県内を自転車で回って、国宝の建物や春夏秋冬の風景をスケッチブックに描く作業がとても楽しく、新鮮でした」

「自分が美しいと感じるものは、なぜそのように感じるのか。実景を見て考えながら描いていました。次第に、スケッチブック上に表面的な色から入るのはすごく浅いことだと気づいたのです。もっと土台から作らないと自分が感じたようには描けない。今、土から描いているのは、現場主義だったからかもしれません」

※「おにぎり」2025年・・・編集者お気に入りの作品。弓手先生の作品には他にもおにぎりをモチーフにした作品があるんです。梅干しはたぶん種入りです。

29歳で本格的に画家としての生活を始めました。周囲に称賛される作品よりも、自身が納得のいく作品作りに喜びを感じてきた弓手さん。完成までの経過やストーリーにこだわり、「当たり前に足元にあるもの」を描き続けたといいます。

憲法を絵画で表現する

※第2条【皇位の継承】鎮守の杜(憲法シリーズ)

36歳のとき、日本国憲法のすべての条文を絵画で表現する「憲法シリーズ」に取りかかりました。きっかけは弓手さんのコンセプトに共感した一人の弁護士からの依頼です。

「日本人の足元に当たり前にありすぎて意識しなくなっている憲法を、弓手さんの感覚で描いてみませんか」。法曹でも学者でもなく、画家の解釈で自由に表現するーー。弓手さんは「いつまでかかるかわからないけれど」としながらも、挑戦を決めました。

※第9条【戦争の放棄】繋ぐ(憲法シリーズ)

どう描くか悩むなかで弓手さんが主眼に置いたのは、「憲法は人々が幸せに暮らすためのルール」という点です。「幸せとは何か」を考えているときに出会ったのが、「物乞いのいない最貧国」としてブータンが紹介されている新聞記事だったといいます。

弓手さんは、「現地を訪れて感じたことをヒントにしたら、自分なりに憲法の解釈ができるのではないか」と考え、ブータンへと旅立ちました。

ブータンへ到着して空港の建物を出ると、目の前の光景に衝撃を受けました。

「国際空港前の道ですらガタガタで、整備されていない状況に唖然としました。しかし、なぜ舗装していないのか現地のガイドさんに尋ねると、明確な答えが返ってきました」

弓手さんはガイドからこう伝えられたそうです。

「道を整えれば車の往来は活発になり経済は発展するでしょう。しかし家族はバラバラになってしまう。お父さんは遠くまで仕事に出かけて家族が毎日いっしょにご飯を食べられなくなってしまう。それは幸せなことではない」

弓手さん自身、幼少期の経験から家族がともに食卓を囲む大切さを感じていました。「ブータン人の考え方で憲法を表現できたら、大事なものを見つけられるんじゃないか」。そんな思いで、5年かけて全110点を書き上げました。

「守り続けよう」と思ってもらえる作品を

憲法を描いたことでなお、「足元にある幸せとは何か」を意識するようになった弓手さん。「すべての足元には土がある、だから私は土から描く」というコンセプトを打ち出したのは、憲法シリーズ後のことでした。

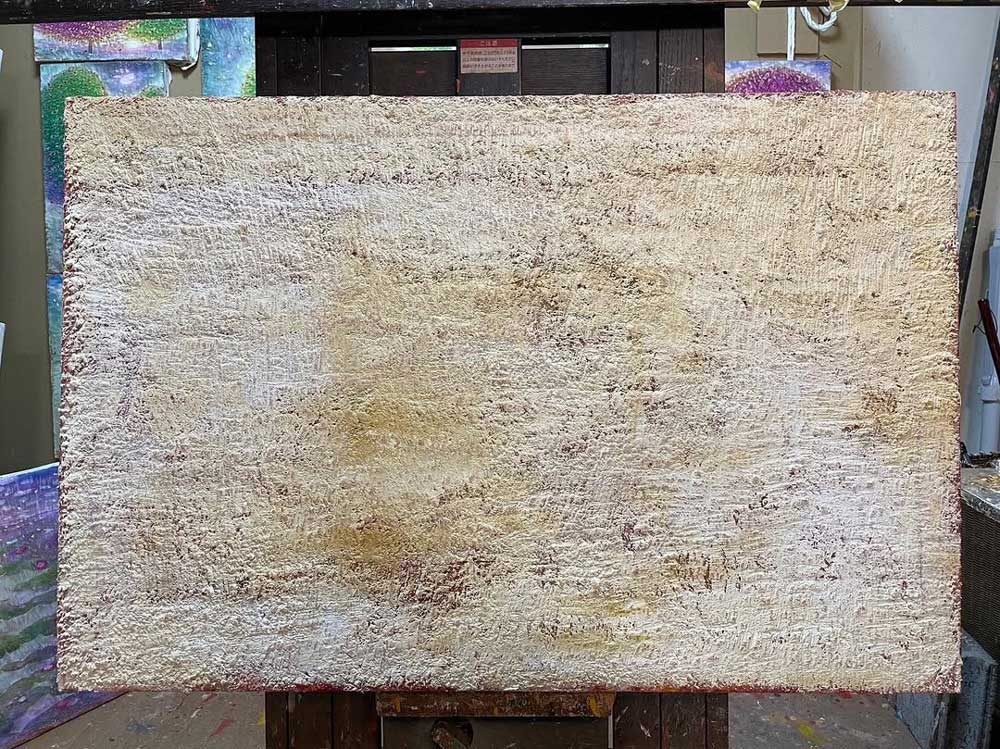

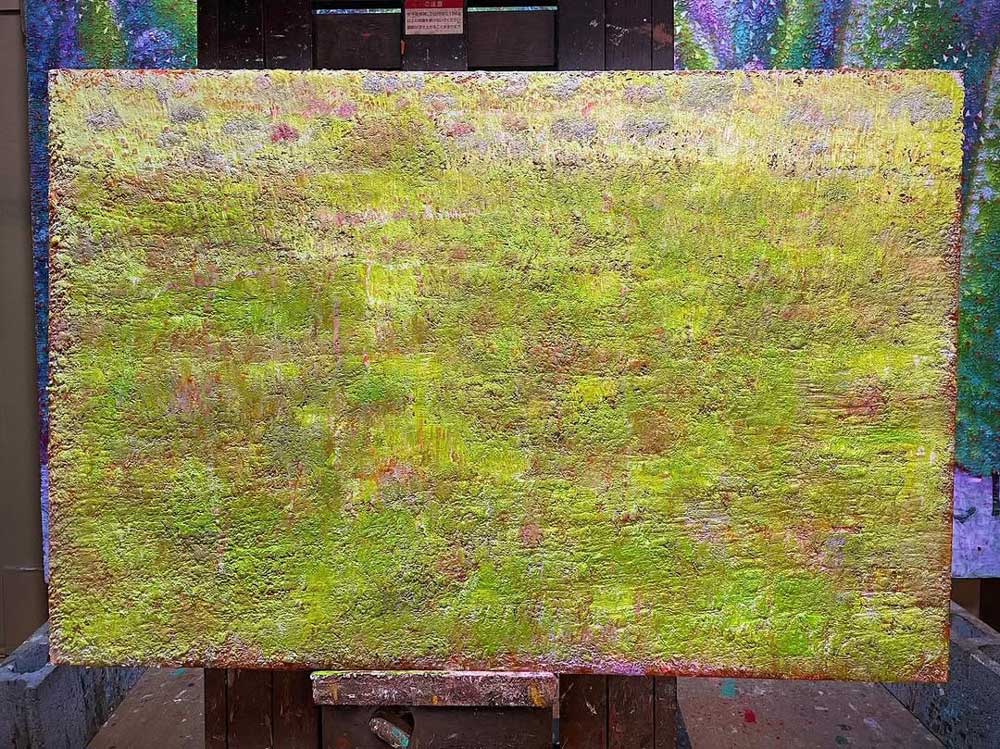

※「朝陽に目覚める睡蓮池」油彩・2023年 以下、この作品がどのようにして描かれたのかをご紹介します。

※「朝陽に目覚める睡蓮池」制作工程1層目・・・力強い大地が広がります。

※「朝陽に目覚める睡蓮池」制作工程12層目・・・しんと静まり返った白い冬の訪れ。

※「朝陽に目覚める睡蓮池」制作工程20層目・・・春が訪れ、生命が芽吹きはじめました。

※「朝陽に目覚める睡蓮池」制作工程45層目・・・池に陽が入り、静かな水面に彩りが添えられました。睡蓮も咲きはじめます。

※「朝陽に目覚める睡蓮池」制作工程64層目・・・朝陽が顔をのぞかせたものの、睡蓮の池はまだ眠っているかのようです。

※「朝陽に目覚める睡蓮池」制作工程76層目・完成・・・土から描かれ、芽吹き、やがて池となり、朝陽が差し込み、鳥たちが羽ばたく――

制作の過程を目にすることはめったにない貴重な経験であり、作品への理解をより深めてくれます。

海外のアートフェアに出展すると、大勢の人が弓手さんの作品の前で立ち止まるそうです。土から描き、四季を重ねていくという説明を添えていなくても、「感じてもらえるものがあるのだと思います」。

弓手さんはデジタルが主流の今、写真をもとに描いたり、効率良く作られたりする「『インスタント』な表現があふれている」と感じます。だからこそ、土台から時間をかけて積み重ねていく自身の作品の価値に思いを巡らせるそうです。

「私自身は何年も変わらないスタイルでやってきましたが、世の中の流行りがどんどん私の感覚と離れていっているように思っていました。『インスタント』な表現の中に突然私の作品が現れるととても新鮮に映り、目立つ。これが『武器』だと感じています」

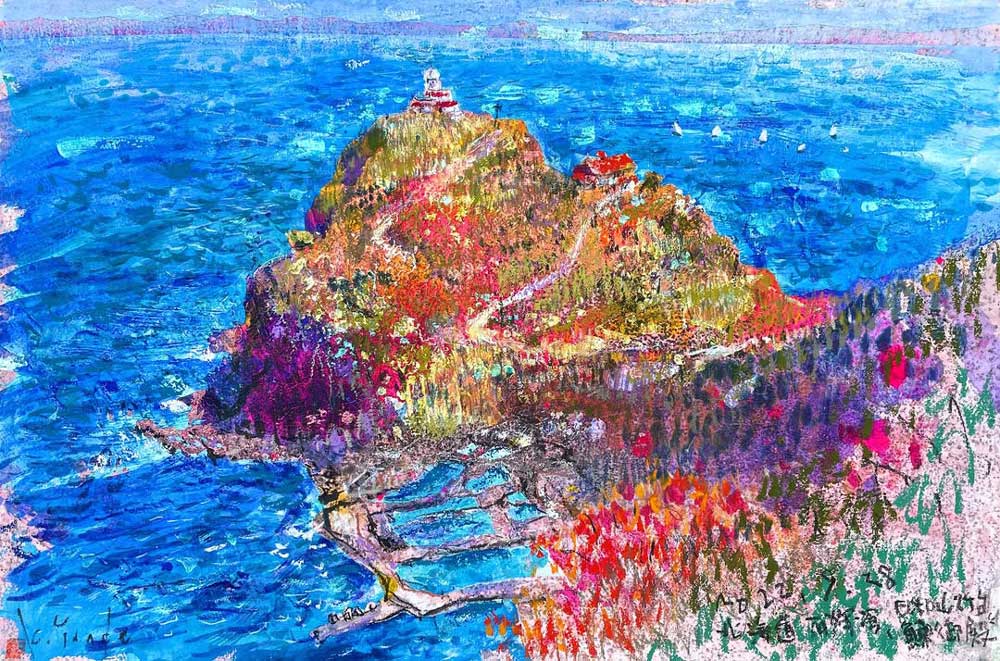

※「北海道・日和岬鰊御殿」ドローイング・2022年・・・弓手先生の作品には、現地で描かれた屋外スケッチが多数あります。

現在住む奈良県には、「国宝」が多く存在します。1300年以上もたたずむ塔、世界最古の木造建築、古の姿を伝える絵巻……。すべて身近な存在です。

「これらは1300年間たまたま残ったのではなく、人々が守り続けようと思ったからこそ今に残っています。私も、いつの時代にも伝わるような作品、大げさに言えば100年後、1000年後にも守り継がれる『国宝』のような作品を作ってみたい。そのような領域でものづくりをしていきたいと思います」

◆プロフィール

弓手研平さん:奈良県在住。大阪芸術大学美術専攻科修了。カワチ画材主催の「大OSAKA画材まつり」でライブペイントを行うほか、スケッチ会なども多数開催。2019年公開の映画『かぞくわり』(監督・塩崎祥平)ではチーフプロデューサーとして劇中画を提供し、絵画演技の指導にもあたった。

ウェブサイト:https://kenpei-yunde.work/

Instagram(@kenpeiyunde):https://www.instagram.com/kenpeiyunde/

◆使っている主な画材

油彩

・ホルベイン(ヴェルネ、HOC)

・クサカベ

・レンブラント

・ウィンザーニュートン

ドローイング

・ウォーターフォード水彩紙(425g/㎡)

・ホルベイン(メディウム、ヘビーボディ、フルイド、アクリリックインク、イリデッセンス)

・カランダッシュ(パステルペンシル)

・ダーウェント(ドローイングペンシル)

・レンブラント(ソフトパステル)

・ペンガラ

・木炭

・墨液

・粗塩

【今後の展示予定】

・2025年11月11日(火)〜11月16日(日)

第86回一水会大阪展

大阪市立美術館

大阪市天王寺区茶臼山町1-82 (天王寺公園内)

・2025年11月12日(水)~11月18日(火)

弓手研平展〜還るべき幸せ〜

大丸心斎橋店本館8階

アートギャラリー〈Artglorieux GALLERY OF OSAKA(アールグロリュー ギャラリー オブ オーサカ)〉

大阪市中央区心斎橋筋1丁目7-1

※11月15日(土)15時〜16時 作家による作品解説トーク

※11月16日(日)11時〜15時 弓手式ニュー印象派ライブドローイング

◆ライタープロフィール

河原夏季

朝日新聞withnews編集部の記者・編集者。

SNSで話題になっていることや子育て関連を中心に執筆。

1986年新潟県佐渡島に生まれ、中学時代は美術部。2児の母。

クリエイターさんたちの人生や作品へ込める思いを取材していきたいです。